Ensemble of Lives

いのちのアンサンブル

万博会場のサウンドスケープ デザインは、「いのちのアンサンブル」というコンセプトのもと、

人間や自然・テクノロジーという異なる存在たちの“音”を響かせ合い、それぞれのエリアの魅力を高めるとともに、

会場をひとつの「生態系(地球)」に見立てて、音を基調とした全体の調和を生み出します。

会場は命・祭・街・森・水・空・地というテーマを持つ複数のエリアに分かれて構成され、7名のコンポーザーが参加。

サウンドスケープのクリエイティブチームとともに、多様でありながらも調和した音の生態系を奏でていきます。

-

コンセプト詳細

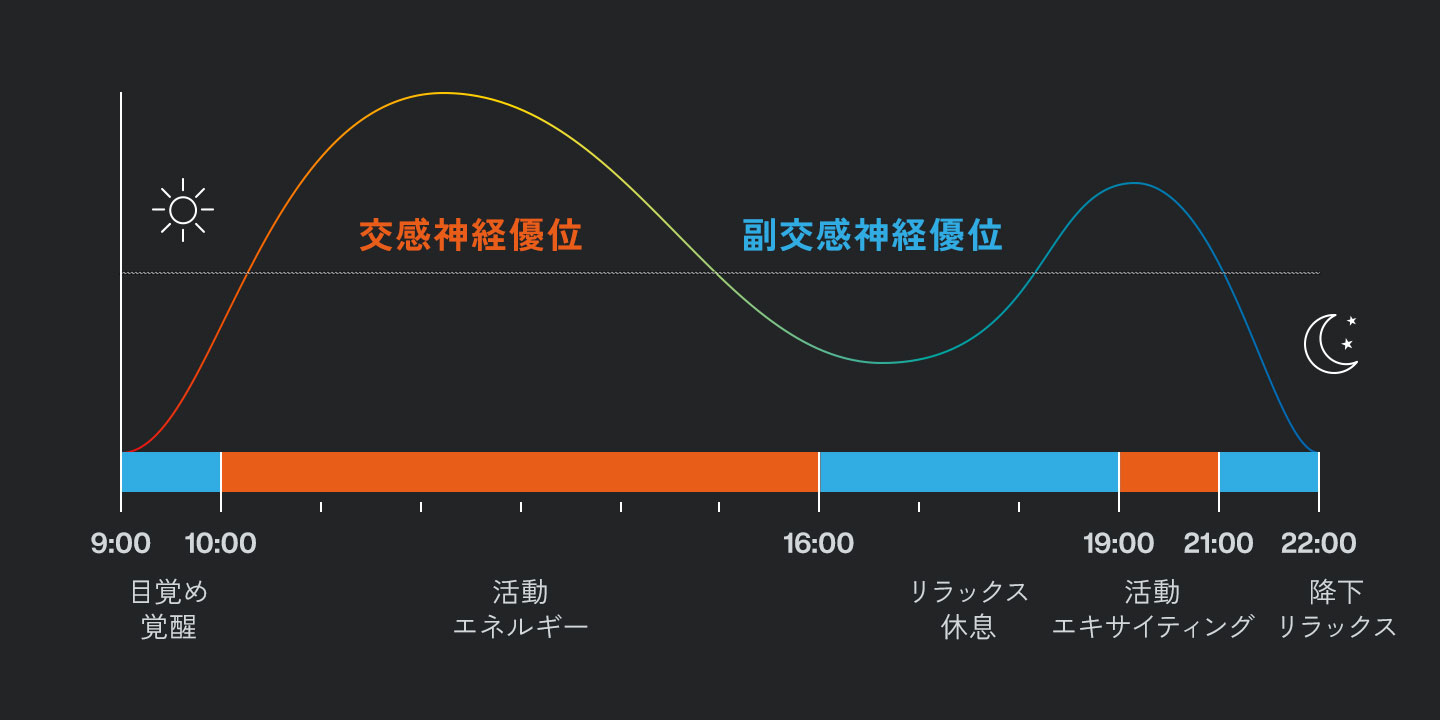

いのちのリズム -生体リズムに寄り添う変化-

私たち人間の体には、朝と夜で異なる“生体リズム”が流れています。その内的な変化を“いのちのリズム”として捉え、一日の中でサウンドを変化させます。

心と体が活動モードへと向かう朝は、快活で、集中力を高めてくれる音を。夕方から夜にかけては、休息へと向かう副交感神経のはたらきに寄り添い、リラックスした音を。

夢洲の会場では、サウンドスケープがその表情を時間によって変えながら、一人ひとりの“いのち”と呼応しています。

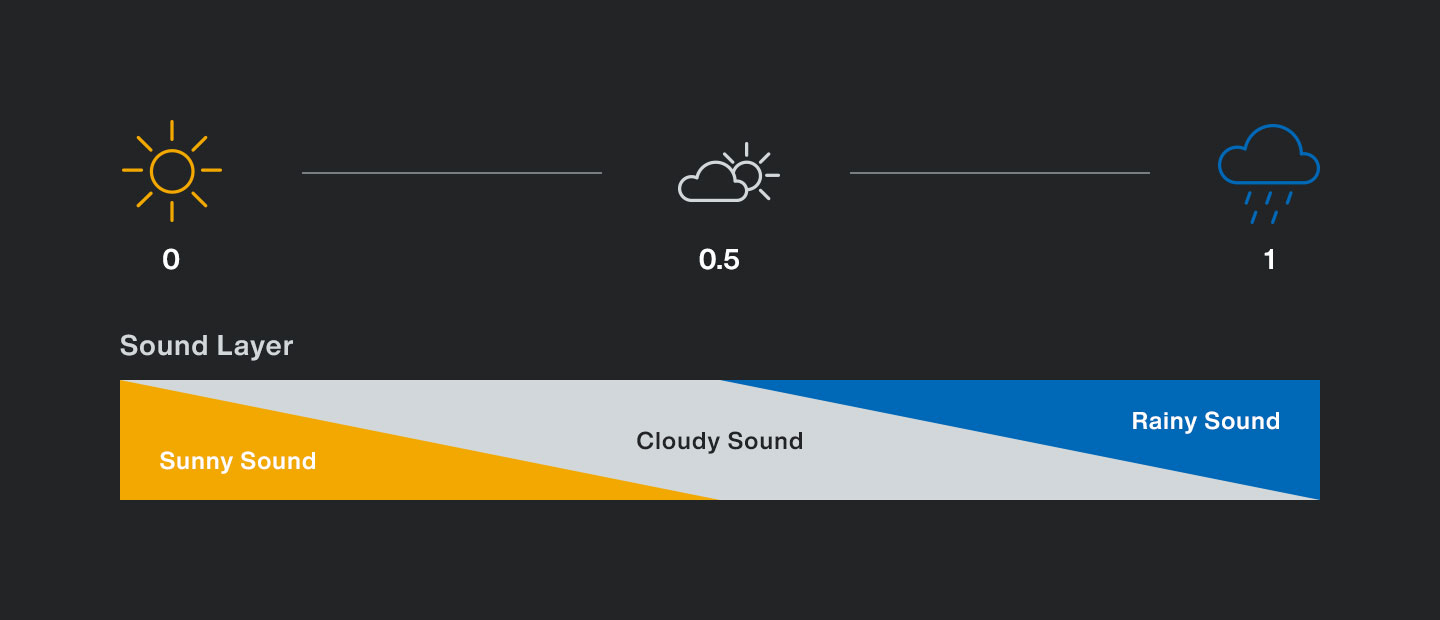

天候・空の表情による変化

大屋根リングの影響もあり、空を表情を間近に感じる夢洲会場のサウンドスケープは、現地に設置された気象センサーからの情報をもとに、“天候”によってもリアルタイムに変化します。

雲の隙間から太陽の光が差し込む瞬間の高揚感、雨が降り止み、再びいのちが輝き始めるようなフィーリング、そうした天候による感覚の繊細な変化に寄りそう形で、音像が常に変化していくのです。

晴れの日には軽やかで爽やかな音、曇りの日には落ち着いた音色、雨音が続く日には、音数を抑えた穏やかな響きへ。そしてそれらの中間に位置する繊細な空の表情を捉えた生きているサウンド。こうした変化は、楽曲そのものの構造や、楽器音、エフェクトの組み合わせによって表現されており、同じ時間帯でも、空の表情に合わせて、常に少しずつ変わり続ける音の風景が立ち上がります。

江戸の時法と時報-太陽の長さに合わせた変化-

江戸時代まで、日本では今とは違う概念を用いて“時の流れ”を表していました。「十二時辰(じっしん)」と呼ばれ、近代以前の中国や日本で使われた時法です。

この時法では、日出から日没までの時間を6分割、日没から日の出までの時間を6分割した合計12の時辰に分けます。昼が長い夏には日中の一刻が長く、冬には短くなる。そんな自然のリズムに寄り添う「不定時法」という考え方です。

この時法に着想を得て、江戸の時報に合わせたタイミングで全エリアが一斉に連動し、調和と多様性を併せ持つサウンドスケープによって夢洲会場を包み込みます。“共創”をテーマにした江戸時報サウンド演出

それぞれのエリアのコンセプトを反映した3分尺の楽曲を6名のコンポーザーが制作。「江戸時報」のタイミングになると、それらが一斉に再生され、ラスト60秒になると、それらの楽曲を構成する音源の一部(楽器の音など)が、すべてのエリアを跨いでシャッフルされます。

すべての楽曲は、基調コードE、BPM(120)を共通の基盤とし、会場全体の調和を生み出しています。そのうえでエリアごとのコンセプトや、それぞれのコンポーザーが用いた多様な楽器や音色、構成要素によって、万博会場の各所に複雑性を帯びたサウンドスケープが立ち上がります。

時間が経つにつれてシャッフルやミックスの回転スピードは増し、緊張感が高まったそのピークに、すべての音がコードE(E, G♯, B)という3つの音で構成される和音へと収束。約15~16小節間(16秒程度)、全エリアに響き渡るその和音は、「いのちのアンサンブル」が会場全体をひとつに包む象徴的な瞬間となります。このサウンド演出は、「分断を超えて、それでも世界はひとつになれるか」というEXPO2025デザインシステムのテーマや、世界をつなぐ象徴である大屋根リング、さらにThe Beatlesの楽曲『A Day In the Life』のエンディングなどがインスピレーションの源になっており、サウンドスケープによって、いのちといのちが出会い響き合う世界を描きます。江戸時法演出のイントロダクション

この江戸時報演出において、エリアコンセプトを反映した楽曲が再生される前のイントロダクションとして、サウンドアーティスト evalaと、研究者/音楽家の土井樹による、万博会場全域に設置された約600台の防災放送用スピーカーを活用した、時報型音響作品が展開されます。

作品の再生時刻は、日の出と日没を基準とする江戸時代の「不定時法」に基づくため、季節の移り変わりとともに日ごとに変化します。

そして、その時刻の気象や鑑賞位置によって音響の共振が変化するようプログラムされているため、その時々で異なる表情が生まれていきます。※サウンドスケープ(soundscape)とは、1960年代終わりに、カナダの作曲家マリー・シェーファーによって提唱された概念で「音風景」、「音景」などと訳される。風景には音が欠かせないという考え方で、そこからサウンドスケープデザインが生まれた。 (Wikipediaより)

環

会場全体

江戸時代の「十二時辰」に着想を得て、夢洲会場全体を包み込む時報型サウンドスケープを展開します。サウンドアーティストevalaと、研究者/音楽家の土井樹による時報型音響作品が全エリアにわたって展開・運動していき、その後各エリアでは、6名のコンポーザーが、それぞれのエリアコンセプトに基づいて制作した楽曲が再生。ラスト60秒では、各楽曲の音源の一部(楽器の音など)がエリアを越えてシャッフルされ、最後には全ての楽器音によるEの和音 (コードE) が、会場全体で鳴り響き、調和と多様性が交差する新たな音の景色が生まれます。

-

evala + 土井樹

evala + 土井樹 -

KEIZOmachine!

KEIZOmachine! -

Midori Hirano

Midori Hirano -

Masayoshi Fujita

Masayoshi Fujita -

HIROSHI WATANABE a.k.a KAITO

HIROSHI WATANABE a.k.a KAITO -

Koshi Miura

Koshi Miura -

Kuniyuki Takahashi

Kuniyuki Takahashi

命

いのちパーク

会場中心部に位置し、シグネチャーパビリオンが集うエリア。サウンドでも命の生まれる場所を表現。通常時はサウンドアーティストevalaによるサウンドが展開されます。

さらに、1時間に4回、パークの中心から吹き出す霧と光の短いショーのために、各エリアの作曲家が3分30秒のテーマを作曲しています。

-

KEIZOmachine!

KEIZOmachine! -

Midori Hirano

Midori Hirano -

Masayoshi Fujita

Masayoshi Fujita -

HIROSHI WATANABE a.k.a KAITO

HIROSHI WATANABE a.k.a KAITO -

Koshi Miura

Koshi Miura -

Kuniyuki Takahashi

Kuniyuki Takahashi

祭

ゲート前後

入場ゲートエリアのテーマは「祭」。日本の祭囃子と電子音楽をベースに、世界各国の楽器がつぎつぎと現れては消えていく、世界中あらゆる場所であり、一方で、世界中のどこでもない場所に流れる音楽。万博ならではの祝祭を体験できます。

街

各広場

多様なパビリオンをつなぐ「街」のエリアでは、人々の生活に根ざした音が響いています。

生活音と楽器音が重なり合うサウンドは、都市の賑わいやエネルギーを感じさせる一方で、どこか懐かしく、心安らぐ感覚も。

人と人が行き交い、つながり、交わりながら育んできた日々のリズムが、音として生きています。

森

静けさの森周辺

世界中から多くの人々が集う万博会場の中で、心安らぐ静けさと落ち着きが漂う場所「静けさの森」。

穏やかな生楽器の演奏と、心地よい電子音がやさしく溶け合い、「森」そのものが来場者を包み込むかのような、深い安らぎの音が息づいています。

水

ウォータープラザ

世界と海でつながる、「水」のエリア。常にかたちを変える、多様性の象徴としての水。生命の源であり、交易の発着点として人々のつながりを育んできた海。夢洲の水辺から広がる景色とともに、サウンドからもさまざまな風景を広げていきます。

空

リング上

果てしなく広がり、世界とひとつにつながる「空」を、ダイナミックに体感できる大屋根リングの上。朝から昼、夕焼け、そして夜空へ、天候や季節によっても多様な表情の移ろいを見せてくれる空とともに、サウンドも変化していきます。

鳥たちが羽ばたき、風が流れ、遙か彼方の宇宙へとつながっていく開放感を、“いのち”の響きとともに奏でます。

地

リング下

大屋根リングの下に広がるのは、「地」のエリア。人々の営みや歴史、そして大地の鼓動を感じられるようなサウンドが、心の深くへと響いてきます。 “いのち”が根づき、積み重ねられてきた時間が音に宿ります。

リングを上ると、「地」から「空」へとサウンドが変化していく。その移ろいにも、耳を澄ませてみてください。

本作品では、OpenWeather(One Call API 3.0)提供の気象データを用いてリアルタイム音楽生成を行っています。

データは Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0(CC BY-SA 4.0)および Open Database License(ODbL)のもとで使用されています。

© OpenWeather contributors.